服務熱線:400-060-3233

服務熱線:400-060-3233手機號碼:18516712219

地 址:上海市普陀區金沙江路1006弄1號5樓E/F室

在隧道工程、礦山開采、地下建筑等施工過程中,滲水與涌水問題一直是影響工程安全與進度的重要挑戰。注漿堵漏與注漿堵水作為治理這類問題的關鍵技術,廣泛應用于各類巖土與混凝土結構的防滲加固中。然而,如何科學評價注漿后的實際效果,一直缺乏高效、精準的無損檢測手段。近年來,低場核磁共振技術以其獨特的優勢,逐漸成為注漿治理效果評價中的重要工具,尤其在多孔介質滲流機制研究中發揮了關鍵作用。

注漿堵漏與注漿堵水是通過將特定漿液(如水泥基、化學漿液等)注入巖土體或混凝土裂縫中,填充其孔隙和通道,從而達到阻水、加固的目的。注漿堵水主要針對尚未形成明顯滲漏通道但存在滲水風險的區域,通過專用設備將水泥漿、化學漿液等具有流動性的注漿材料,按設計壓力與流量注入工程結構的孔隙、裂隙中,材料在孔隙內發生凝固、膨脹等反應,填充原本連通的水流通道,形成密實的止水帷幕,從源頭阻斷水的滲透路徑;而注漿堵漏則更側重于已出現明顯滲漏點或滲漏通道的場景,通過精準定位滲漏位置,將注漿材料直接注入滲漏通道,快速封堵水流,遏制滲漏趨勢。無論是注漿堵水還是注漿堵漏,其核心目標都是通過注漿材料的填充與固化,改變工程介質的孔隙結構,降低其滲透性,最終實現止水效果。傳統評價方法如壓水試驗、鉆孔取芯等雖有一定效果,但往往具有破壞性、周期長且無法反映內部流體的詳細分布狀態。

在這一背景下,低場核磁共振技術( LF-NMR)展現出顯著優勢。該技術基于原子核在外磁場中的共振吸收原理,能夠無損、快速、定量地檢測材料中流體的分布、狀態與運動特征。相比于高頻核磁,低場核磁設備成本較低、易于維護,尤其適合于巖石、混凝土等多孔介質中水分與滲流過程的研究。

低場核磁共振的核心原理是利用氫原子核(質子)在磁場中的行為變化。當樣品處于磁場中,核磁設備通過發射射頻脈沖激發質子能級躍遷,并在弛豫過程中采集信號。信號的弛豫時間(T1、T2)與孔隙結構、流體性質密切相關。通過分析弛豫時間分布,可精確獲取材料的孔隙率、滲透率、含水率及流體相態信息,從而為注漿效果評價提供深入洞察。

在注漿堵水效果評價中,低場核磁技術能夠實現對注漿前后巖心或混凝土試樣滲流特性的定量對比。例如,通過監測注漿后多孔介質中水的信號強度與分布變化,可直觀判斷漿液是否有效填充了主要滲流通道,并評估其封閉效果的均勻性與耐久性。

應用案例:

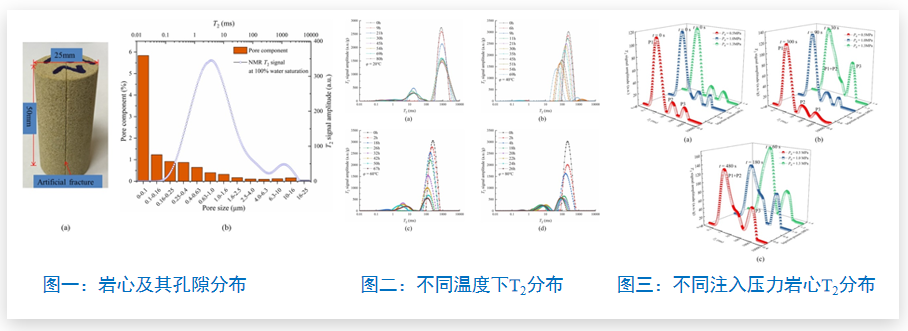

利用低場核磁共振系統,監測巖心在不同溫壓條件下的滲流過程。通過控制壓力與時間變量,系統分析了溫度對水分遷移路徑、滲透速率及注漿后殘留通道的影響。結果表明,隨著溫度升高,流體流動性增強,注漿體的抗滲性能面臨更大挑戰。核磁共振T2譜清晰反映出滲流過程中的孔隙動態變化,為優化注漿材料與工藝提供了關鍵依據。

低場核磁共振技術為注漿堵漏與堵水治理的效果評價提供了強有力的科學工具。通過非侵入式的流體表征能力,它顯著提升了對復雜多孔介質中滲流機制的理解深度,有助于推動注漿技術向更精準、高效的方向發展。未來,隨著便攜式核磁設備的研發與技術突破,這一技術有望在更廣泛的工程場景中發揮價值。