服務熱線:400-060-3233

服務熱線:400-060-3233手機號碼:18516712219

地 址:上海市普陀區金沙江路1006弄1號5樓E/F室

在巖土工程與地質改良領域,土體的注漿改良一直是一項至關重要的技術手段。它通過向土體中注入漿液材料,填充孔隙、膠結土粒,從而提高土體的強度、穩定性和防滲性能,廣泛應用于地基加固、隧道工程、邊坡治理和礦山回填等場景。然而,注漿過程復雜且效果難以直觀評估,傳統方法如鉆孔取樣、壓水試驗等不僅具有破壞性,且只能提供局部、離散的數據,難以全面反映漿液在土體中的分布狀態與固化效果。

在這一背景下,低場核磁共振技術(LF-NMR)作為一種新興的快速、無損檢測方法,正逐漸成為評價注漿改良效果的重要工具。該技術基于原子核在磁場中的共振行為,能夠非侵入、高精度地分析土體內部孔隙結構、水分分布與漿液遷移規律,為注漿工藝的優化與質量控制提供了前所-未有的科學依據。

低場核磁共振的基本原理源于物質中氫原子核(質子)在外加磁場下的能級躍遷與弛豫行為。當土體樣品處于低場強磁場中,氫核會吸收特定頻率的電磁波能量并發生共振,隨后在弛豫過程中釋放能量。通過檢測弛豫時間(T?譜),可以反演出土體中不同尺度孔隙的分布情況以及流體的存在狀態。注漿改良的本質在于改變土體的孔隙結構與流體分布,而低場核磁技術恰恰能夠捕捉這些微觀變化,從而實現對注漿效果的定量化評價。

在土體的注漿改良效果評價中,低場核磁共振技術展現出顯著優勢。注漿后,漿液填充土體孔隙并逐漸固化,導致原有孔隙中的水被取代或固結。通過對比注漿前后的T?譜分布,可以清晰識別出漿液充填的范圍、孔隙率的變化以及漿-土相互作用的效果。此外,低場核磁還能動態監測注漿過程中漿液的滲透路徑與固化進程,為注漿參數(如壓力、漿液配比和注入速率)的實時調整提供依據。

應用案例:不同溫度下多孔介質注漿填充滲流機制表征

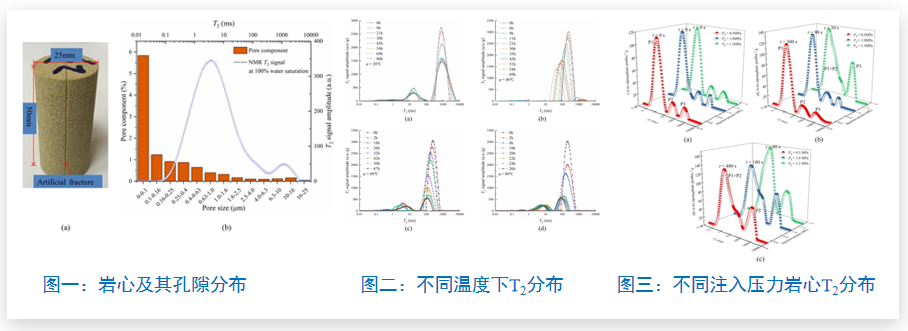

1)圖一左為巖樣,中間為人造裂縫,用于填充注漿材料,圖一右為核磁表征的孔徑分布。

2)圖二得知:不同溫度下核磁共振T2譜面積隨溫度的變大而更加快速的減小,這意味滲透系數隨著溫度的升高呈現出下降的趨勢;同時溝槽中注漿材料在較高的溫度(>40℃)下可以獲得較短的水化期。

3)最初不同溫度下砂巖弛豫分布呈三峰分布(圖三a)。隨著注漿的繼續,T2分布逐漸變化(圖三b、c)。隨著注入時間從t=30s增加到60s,第二峰幾乎與第一峰合并。其中新的第一峰(P1+P2)和第二峰(P3)分別分布在0.1–100ms和100–1000ms的范圍內。隨著注入時間的增加,峰面積均增大,意味著漿體同時滲透到微孔、大孔和裂縫中。如圖三(c)所示,隨著進樣時間從t=30s增加到60s,新的第二峰(P3)變化不大,而新的第一峰(P1+P2)的面積和峰值明顯增加。這意味著此時的滲流過程主要發生在巖石孔隙中,漿體從裂縫滲透到微孔隙中。

相比于傳統檢測方法,低場核磁共振技術的優勢十分突出。首先,它是一種完-全無損的檢測方式,無需破壞樣品即可實現重復、動態測量,極大提高了實驗數據的可靠性和工程應用的可行性。其次,低場核磁具備高分辨率與高靈敏度,能夠區分不同賦存狀態的水分(如自由水、毛細水和結合水),從而更精細地揭示注漿改良的機理。第三,該技術操作簡便、檢測速度快,可與室內試驗和現場監測相結合,推動注漿工藝從“經驗驅動"向“數據驅動"轉變。

綜上所述,低場核磁共振技術為土體的注漿改良提供了一種革命性的評價手段。它不僅能夠深入揭示漿液在土體中的分布與固化機制,還能實現對改良效果的精準、無損診斷,進而提升注漿工程的質量與效率。隨著該技術在巖土工程中的不斷推廣與應用,未來有望成為注漿設計與施工中不可-或缺的分析工具,為城市地下空間開發、重大基礎設施建設提供更加可靠的技術保障。